添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

2016年,中国创新药行业仍以“快速跟进”(fast-follow)为主流,刚刚起步的和铂医药却反其道而行之,收购荷兰生物技术公司,搭建全人源抗体平台,将研发布局全球。

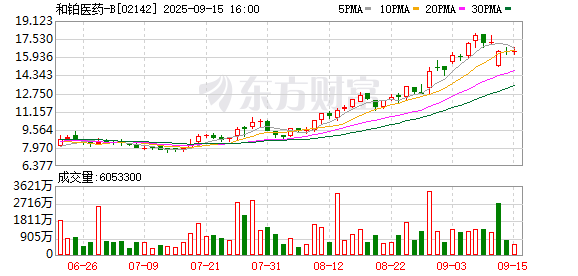

9年后的今天,这条“慢”路正迎来“快”的爆发。近日,新加坡政府投资公司(GIC)宣布,斥资超5亿港元增持和铂医药,持股比例由1.62%升至6.37%,用真金白银投下对中国创新药的信任票。今年上半年,和铂医药盈利约5.23亿元人民币,同比增长51倍。截至目前,和铂医药已完成17次出海BD交易(商务拓展),三度牵手阿斯利康,成为业内公认的中国创新药“BD之王”。

从最初的“走出去”寻路,到在国际舞台“起舞”,和铂医药以坚持创新的长期主义描绘中国创新药出海的新样本。近日,和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松在接受上海证券报记者专访时表示,BD交易从来不是和铂医药的终点,而是推动研发循环的“加速器”。和铂医药将以跨国合作与自主布局的双轮驱动,为公司的长期持续发展注入新动能。

从“出海”到“出圈”

今年上半年,中国创新药出海迎来爆发式增长,半年内license-out(对外授权)总额逾600亿美元,一举越过2024年全年水平。和铂医药更是其中的领跑者:半年内与全球合作伙伴达成4项授权交易,单笔金额屡破1亿美元,通过“出海”实现“出圈”。

在多项合作中,和铂医药3月与阿斯利康达成的全球战略合作尤为引人注目。根据协议,双方将基于和铂医药专有的Harbour Mice全人源抗体技术平台,共同开发用于免疫性疾病、肿瘤等领域的新一代多特异性抗体疗法。该合作涵盖多项目授权,和铂医药已获得1.75亿美元首付款,阿斯利康另以1.05亿美元认购和铂医药9.15%的新发行股份。双方还计划在北京共建联合创新中心,推动前沿研究落地。

6月,和铂医药与大冢制药株式会社签订全球战略合作协议,推进用于治疗自身免疫性疾病的BCMAxCD3双特异性T细胞衔接器HBM7020的开发。和铂医药获得4700万美元的首付款及近期里程碑款,未来里程碑金额最高可达6.23亿美元,另有特许权使用费。

在王劲松看来,这些大单绝非孤例,背后映射的是整个中国创新药出海生态的根本性转变。

“5年前,中国创新药企出海还是孤勇者的游戏,如今我们看到的是一批企业在全球范围内持续达成规模化合作。这背后是研发与临床成果的突破,也是整个生态与国际接轨程度的提升,包括知识产权保护、运营质量以及商业模式的成熟。”王劲松说。

BD交易的意义远不止于资金“回血”,更在于推动研发循环、提振产业信心。“过去和铂医药的标签是肿瘤免疫。如今,公司凭借专有的抗体平台和复杂分子工具,已顺势切入代谢、肥胖、中枢神经等新赛道,技术版图不断扩展,也让平台价值被更广泛地看见。”王劲松坦言,有了稳定的现金流,研发可以更大胆投入,人才队伍敢于扩张,技术探索也能从容迈向更前沿、更陌生的领域。

“这不仅是企业层面的成果,还有利于提升行业的整体信心。”王劲松表示,来自国际市场的认可,将为中国创新药带来更大的发展空间和资源配置能力,完成从“国际合作”到“国际产品”的跃升。

从“慢”到“快”

“BD之王”如何炼成?王劲松用八个字总结:前瞻布局,慢就是快。

在出海道路上,和铂医药的每一步都走得比别人更早。2016年,国内生物医药行业仍以“fast-follow”(快速跟进)模式为主流,追求短期复制的稳妥路径。和铂医药却选择了一条更艰难的路——收购荷兰公司Harbour Antibodies,获得全球领先的全人源抗体平台Harbour Mice,并在此基础上构建下一代抗体疗法的自主创新能力。

“真正的创新药研发必须面向全球市场,必须解决真正的问题。如果只做重复和模仿,就无法体现一家创新药企的价值。”王劲松说。正是基于这种前瞻洞察,和铂医药成立之初就在中国上海、荷兰鹿特丹和美国波士顿设立研发中心,组建国际化团队。

这步先手棋在2022年得到验证。当资本寒冬席卷行业时,和铂医药接连斩获阿斯利康等重磅合作,同时创立诺纳生物,将技术平台推向开放式商业化。

而当更多人意识到出海的重要性时,和铂医药已经完成了从技术授权到产品合作,再到平台赋能的“三级跳”。2023年,公司首次实现财务盈利。2024年,公司再度实现盈利。今年上半年,和铂医药继续保持高增长,净利润同比增长51倍。

“我们布局的差异化管线在建立时风险更大、难度更高,但随着与国际合作伙伴的对接,价值得到系统性验证。”外界惊叹于和铂医药的“爆发”,在王劲松眼里是早期战略的必然结果。成立不到十年的和铂,用自己的路径证明:唯有早一步布局、坚定做真正的创新,才能在时间里沉淀出属于自己的价值。

从“BD驱动”到“平台驱动”

在中国创新药出海格外活跃的当下,外界也有担忧的声音:过度依赖授权交易,是否会削弱企业的自主能力?

对于这种担忧,王劲松并不认同。“初创企业与跨国药企的合作,本就是国际产业链中的成熟分工。早期企业更擅长前沿科研与管线孵化,而临床后期开发、生产和商业化,则需要雄厚的资本与庞大的产业体系来承接。”王劲松表示,正是这种互补,让资源得以高效配置,也让现金流能够回流到更前沿、更高风险的创新探索中。

因此,BD交易从来不是和铂医药的终点,而是推动研发循环的“加速器”。王劲松介绍,事实上,和铂医药正在走向一种更高层次的模式转型——从单一的产品授权,升级为以平台为核心的长期战略合作。

凭借Harbour Mice全人源抗体平台技术,公司已在双抗、XDC、细胞治疗、mRNA等领域建立起体系化能力,逐步成为全球抗体药研发的重要平台,这也成为公司与阿斯利康、大冢等跨国药企开展深度合作的基础。

在此之上,和铂开始通过孵化子公司,推动不同疾病领域的创新项目。母公司提供技术、资本和商业化支持,子公司则在细分方向快速推进,形成风险分散、效率提升、融资灵活的组合。这种“平台+管线+子公司”的架构,使公司具备了更强的持续创新能力。

未来,和铂的发展将沿着两条路径并行:一方面,继续通过国际合作让更多早期研发成果走向全球市场;另一方面,对部分具有重大临床价值和市场潜力的产品,自主推进临床与商业化。“这样,我们既有平台带来的稳定现金流,也有产品商业化的长期收益,从而形成可持续、可拓展的增长曲线。”王劲松表示。

在他看来,所有模式和选择最终都应回到一个出发点——病人需求。“我们做的每一个产品,唯一的目的都是为病人带来价值。只有抓住真正的临床需求,创新才有意义,企业才有未来。”

(文章来源:上海证券报)

发表评论